[ŒUVRE] Éthique et pratique du partage

Beaucoup de spectacles de Jean-Raymond Jacob ne sont pas construits en utilisant uniquement les ressources de sa compagnie.

Pour son répertoire, comme pour ses « jetables », la Compagnie Oposito fédère souvent d’autres équipes, ce qui a conduit en 2010 à l’obtention du label de Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP).

Entrainer d’autres équipes dans son sillage

Toutes les compagnies de théâtre de la rue naissantes ont échafaudé leur propre stratégie pour échapper à la précarité et au combat pour la survie à une époque où la panne d’un camion, le départ d’un comédien ou l’annulation d’un festival pouvaient signer l’arrêt de mort d’une troupe.

Dans ce contexte, la singularité d’Oposito est d’avoir créé un écosystème en même temps que sa propre aventure.

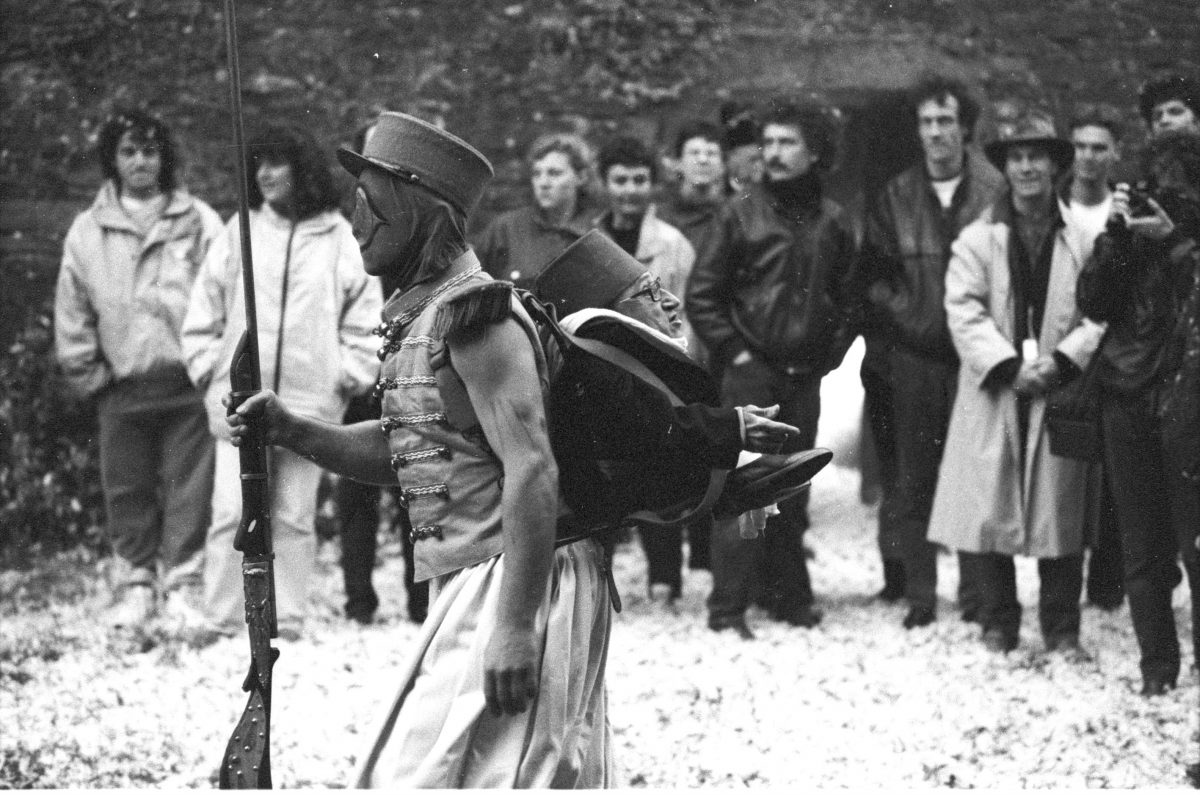

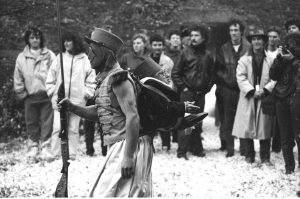

Les « fêtes à bâtir » des années 80 sont au cœur de ce processus. Les arts de la rue sont alors un secteur neuf et certains pionniers ne souhaitent pas faire de la place à des nouveaux venus. Jean-Raymond Jacob professe une pratique du partage diamétralement opposée à celle de ces compagnies autarciques : sur des carnavals, des fêtes de ville ou des « jetables », Oposito entraîne dans son sillage d’autres équipes.

Metteur en scène de vastes ensembles éphémères, il en tient aussi les rênes techniques. Alors, compagnies de la rue, élus et services des villes, directions de monuments historiques ou responsables des forces de l’ordre profitent d’une expertise qui est en train de se bâtir, mais aussi d’une posture politique.

Car la Compagnie Oposito est mu par une éthique du partage : partage de l’émerveillement avec le public le plus large, partage en bonne intelligence de la souveraineté sur l’espace public, partage des opportunités artistiques et professionnelles avec des artistes de disciplines variées.

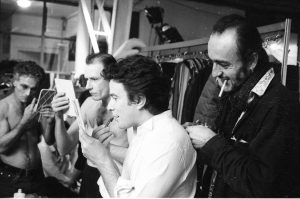

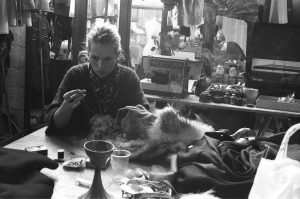

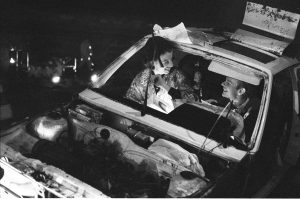

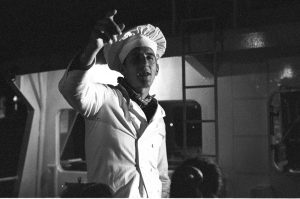

Bombyx – Documentaire Carnets des arts de la rue (1996-1997)

Réalisation : Patrick Le Bellec, Production : La Villette / HorsLesMurs, Coordination de production : Claudine Dussollier (1996/1997)

Faire profiter de ses savoir-faire et de ses outils

Un symbole : quand Oposito commence à être vraiment enraciné à Saint-Denis, la compagnie invente son propre festival, les « Fêtes de Saint-Denis » (futures « Rencontres d’Ici et d’ailleurs »), en 1988. Ce premier festival des arts de la rue créé en Île-de-France accueille des compagnies dont Oposito apprécie le travail, des projets parallèles de membres de la compagnie, des compagnons croisés au cours d’une « fête à bâtir » et, très vite, des coproductions.

Car Oposito entend faire profiter de ses savoir-faire et de ses outils aussitôt qu’ils sont acquis, précisément parce que Kiké et Jean-Raymond Jacob ont trop peu connu ce type de solidarité à leurs débuts.

Progressivement, cet esprit de collaboration influe sur l’écriture d’Oposito, tout simplement parce que le metteur en scène ne compte pas souvent sur les seules forces de sa compagnie pour créer.

Ainsi, pour la réception à Saint-Denis des médaillés français des Jeux olympiques de 1988, Oposito crée Opération Tapis rouge : une locomotive déroule du tapis rouge de cinq mètres de large avec des structures prêtes à l’emploi, comme un buffet de cent mètres de long avec nappes, bouquets de fleurs et apéritif pour des centaines de spectateurs. Quand la guerre du Golfe vitrifie les arts de la rue en 1991, Opération Tapis rouge permettra à la compagnie de survivre en se produisant dans les foires aux vins, les ouvertures de grandes surfaces ou les inaugurations de médiathèques.

Le jour et la nuit surviennent ensemble

Dès son implantation à Saint-Denis, la « maison » d’Oposito se fait lieu de fabrique. La première compagnie accueillie est les Cousins, trio de circassiens-comédiens qui resteront deux ans dans les locaux. Quand le ministère de la Culture se penche enfin sur le secteur des arts de la rue, c’est notamment en raison de son rôle dans la structuration d’autres équipes qu’Oposito se trouve être en 1992 l’une des premières compagnies à toucher une subvention de l’État.

Les capacités d’assembleur de Jean-Raymond Jacob s’expriment aussi dans deux aventures fondatrices pour les arts de la rue. En 1989, avec une équipe de bénévoles passionnés par les arts de la rue (et qui fonderont bientôt le Fourneau à Brest), Oposito invente un festival d’un genre nouveau, tout à fait différent d’Éclat d’Aurillac et de Chalon dans la rue, créés respectivement en 1986 et 1987, et qui présentent des propositions séparées de compagnies indépendantes.

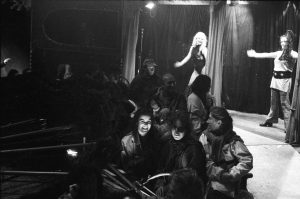

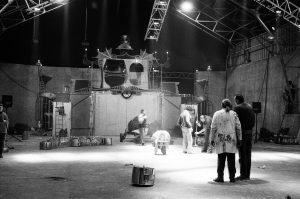

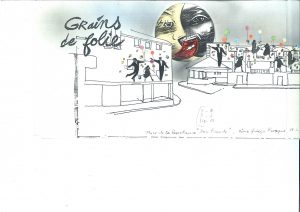

Grains de Folie fédère des équipes autour d’un mythe – le jour et la nuit surviennent ensemble, permettant aux humains de vivre toutes les folies. Les spectateurs sont convoqués en pleine nuit pour voir poindre le jour avec un spectacle unique. En cinq éditions, jusqu’en 1993, Oposito va fédérer pour Grains de Folie des centaines d’équipes et d’individualités – comédiens, danseurs, musiciens, techniciens, artificiers, constructeurs, costumiers…

En juin 1994, les Eclanova de Villeurbanne commandent à Oposito un final accordé aux dimensions majestueuses du quartier des Gratte-Ciel. Ce sera Le Grand Saut, avec Oposito, les Tambours du Bronx, la chorale rock de l’Écho Râleur, la fanfare Les Costards, le bagad alternatif Istribilh Band, la chanteuse Annick « Puce » Hémon, des trampolineurs, des acrobates et les artificiers de Groupe F sur une partition musicale composée et dirigée à quatre mains par Pierre Sauvageot et Michel Risse de Décor Sonore, juchés sur des nacelles automotrices à dix mètres du sol.

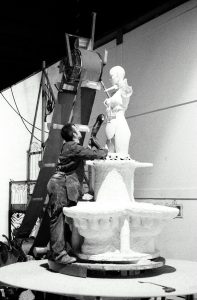

Vingt-cinq mètres d’ouverture et huit mètres de haut

De ces « jetables » d’une folle ambition technique et artistique naissent des spectacles aussi énormes que Transhumance, l’heure du troupeau ou des aventures éphémères comme Rhinocéros 98, parade à Addis Abeba avec Oposito et des centaines de jeunes artistes de cirque éthiopiens. Toujours, la même méthode créative, la même éthique : construire sur les compétences singulières de chacun, prises à leur plus haut niveau et à l’endroit où elles peuvent enrichir la palette dont dispose Oposito. Pour Transhumance, Oposito fédère Décor Sonore, les Métalovoice, de belles amitiés bretonnes, les artificiers de Groupe F, des « transhumants » bénévoles embarqués et formés localement pour chaque spectacle, un orchestre et un chœur différents à chaque étape, pour parvenir toujours au frisson de masse du concert final, sur la scène de vingt-cinq mètres d’ouverture et de huit mètres de haut – gigantisme et émotion tout à la fois.

Chaque création de la Compagnie Oposito suit la même construction : une image émotionnelle qui ne se bâtit pas en autarcie mais qui synthétise des sources, des moyens, des énergies suffisamment variées pour provoquer un choc neuf.

Partageux, partageur, partageant, telle est la Compagnie Oposito.